La agenda ambiental dejó de ser un capítulo marginal para convertirse en uno de los principales factores de tensión interna del MERCOSUR. El conflicto no gira únicamente en torno al cambio climático, sino al modo en que los estándares ambientales globales reconfiguran el comercio, redistribuyen costos y profundizan asimetrías entre los socios del bloque.

El punto de inflexión está dado por la creciente vinculación entre acceso a mercados y desempeño ambiental. La Unión Europea, destino de cerca del 15% de las exportaciones totales del MERCOSUR, exige cada vez más trazabilidad, certificaciones de no deforestación y reducción de huella de carbono, especialmente en productos clave como soja, carne bovina y biocombustibles.

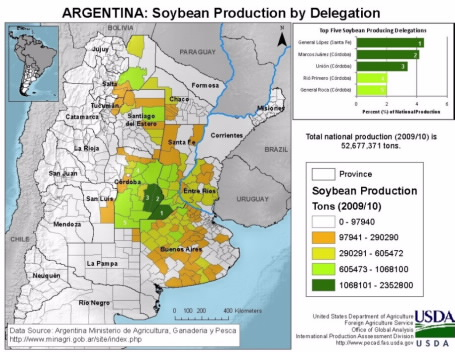

Desde el punto de vista cuantitativo, el impacto potencial es significativo. Más del 60% de las exportaciones agroindustriales del bloque corresponden a sectores intensivos en uso de tierra y con alta exposición a exigencias ambientales externas. En paralelo, América del Sur concentra algunas de las tasas más elevadas de deforestación asociada a la expansión agrícola, lo que convierte al MERCOSUR en un foco central del debate climático global.

Las posiciones internas reflejan estructuras productivas distintas. Brasil, principal exportador del bloque, combina dos realidades: es uno de los mayores emisores por deforestación, pero también líder regional en energías renovables (más del 80% de su matriz eléctrica) y agricultura tecnificada. Esta dualidad le permite apostar a una estrategia de reconversión selectiva, orientada a capturar mercados “verdes” sin desmontar su escala exportadora.

Uruguay adopta una lógica distinta. Con menor escala, el país avanzó en sistemas de trazabilidad individual del ganado, lo que le permite cumplir con estándares ambientales a menor costo relativo. Para Montevideo, la agenda verde no es una amenaza sino una ventaja competitiva, siempre que el MERCOSUR acompañe ese reposicionamiento.

En contraste, Argentina y Paraguay enfrentan mayores restricciones. En ambos casos, la producción agrícola extensiva explica una parte sustancial de las exportaciones y del ingreso de divisas. La adaptación a estándares ambientales más estrictos implica inversiones en tecnología, sistemas de monitoreo y certificación que hoy no cuentan con financiamiento regional ni compensaciones externas claras.

Aquí emerge el núcleo del conflicto: la agenda ambiental introduce una nueva forma de desigualdad intrabloque. Los países con mayor capacidad financiera y tecnológica pueden adaptarse y ganar acceso preferencial a mercados, mientras los demás asumen costos inmediatos sin garantías de retorno. A diferencia de los aranceles, los estándares ambientales no se negocian fácilmente y tienden a naturalizarse como requisito técnico, no político.

Desde una perspectiva estratégica, el MERCOSUR carece de herramientas comunes para gestionar esta transición. No existe un fondo ambiental regional, ni mecanismos de convergencia productiva verde, ni una posición unificada frente a las exigencias externas. El resultado es una fragmentación silenciosa: cada país negocia su adaptación de forma individual, debilitando la capacidad colectiva del bloque.

La agenda ambiental, en este sentido, no solo redefine el comercio exterior del MERCOSUR, sino su cohesión interna. Si el bloque no logra articular una respuesta común —que distribuya costos, financie la transición y preserve competitividad— el riesgo no es solo perder mercados, sino institucionalizar una integración a distintas velocidades, donde lo “verde” funcione como nuevo criterio de exclusión.

El dilema es estructural: adaptarse implica costos políticos y económicos inmediatos; resistir implica quedar fuera de los flujos comerciales de mayor valor agregado. La resolución de este conflicto será determinante para definir si el MERCOSUR puede reinventarse en la era del comercio climático o si la agenda ambiental se convierte en el factor que termine de erosionar su proyecto integrador.