Introducción: El shock de la independencia forzada

El 20 de enero de 2025, a pocas horas de asumir su segundo mandato, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que envió ondas de choque por toda América Latina: la suspensión inmediata de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Con un trazo de pluma, quedaron congelados más de 2 mil millones de dólares destinados a la región, paralizando miles de programas de asistencia humanitaria, desarrollo social, gestión migratoria y seguridad ciudadana.

La medida se anunció como una «reevaluación» de 90 días para determinar qué programas continuarían y cuáles serían eliminados definitivamente. Pero el mensaje implícito era cristalino: la era de la ayuda estadounidense incondicional había terminado. Más aún, Trump declaró su intención de integrar USAID al Departamento de Estado, transformando radicalmente una agencia que durante décadas había sido instrumento clave de la influencia geopolítica estadounidense en el hemisferio.

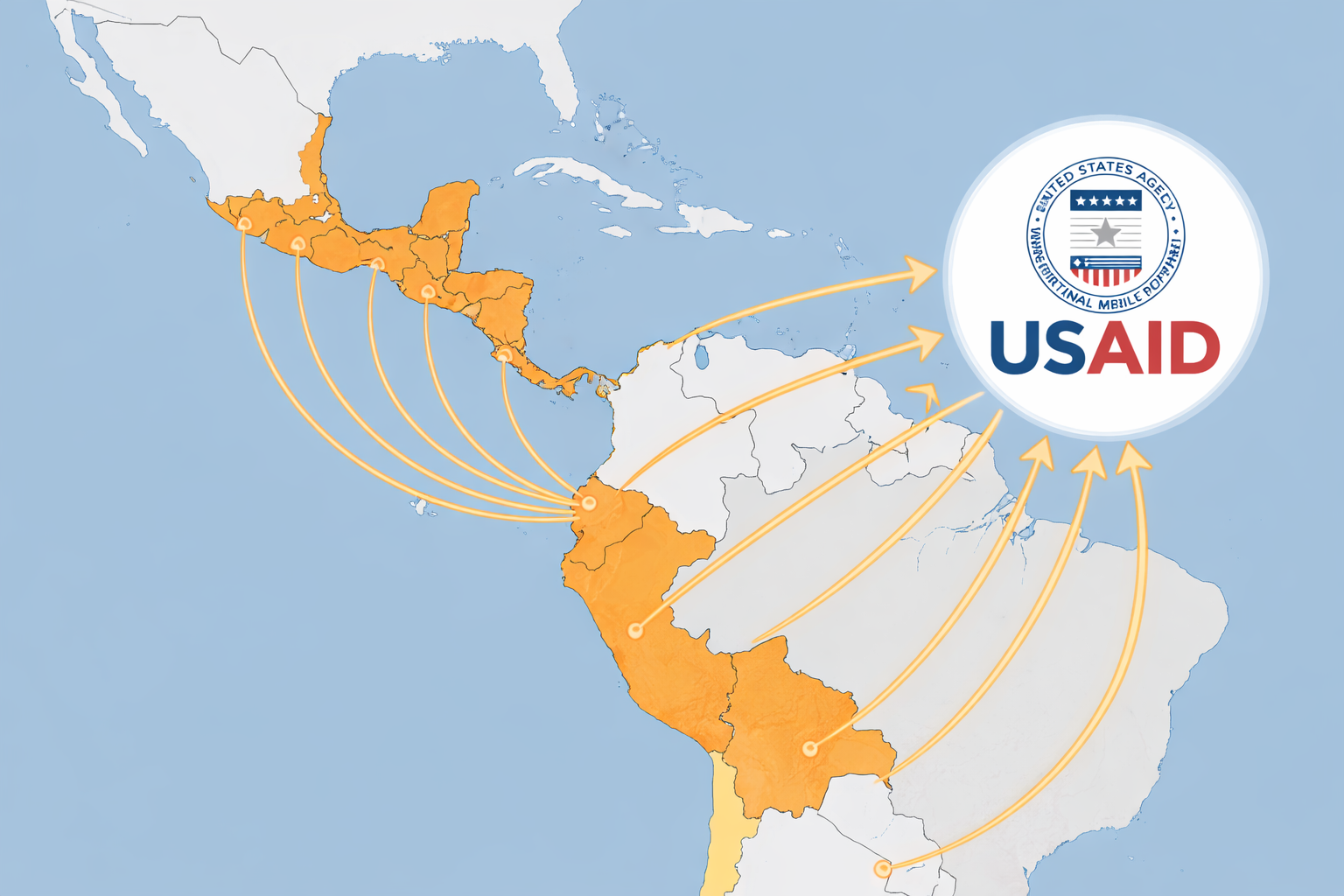

Colombia, el mayor receptor de fondos USAID en América Latina con más de 400 millones de dólares anuales, fue el país más golpeado. Le siguieron Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Haití. Centenares de ONGs, agencias estatales y proyectos comunitarios quedaron en el limbo de la noche a la mañana. Programas de sustitución de cultivos de coca, atención a migrantes, protección de defensores de derechos humanos, y ayuda alimentaria de emergencia se detuvieron abruptamente.

La primera reacción fue de pánico institucional. Gobiernos latinoamericanos, acostumbrados durante décadas a contar con esos fondos para financiar políticas públicas que ellos mismos no podían o no querían costear, se encontraron con un vacío presupuestario brutal. ONGs internacionales que operaban con financiamiento estadounidense tuvieron que despedir personal, cerrar oficinas y abandonar comunidades enteras a su suerte.

Pero entonces, algo inesperado comenzó a suceder.

Pasado el shock inicial, una parte de la región empezó a descubrir algo que había estado oculto bajo décadas de dependencia financiera: su propia voz. Países que históricamente habían moderado sus críticas a Washington por temor a perder acceso a los fondos de cooperación, de pronto se encontraron libres de esa mordaza invisible. Gobiernos que habían alineado silenciosamente sus políticas migratorias, de seguridad o comerciales con los intereses estadounidenses para no poner en riesgo los millones de la USAID, ahora podían hablar sin ese condicionamiento.

Y más importante aún: obligados a buscar alternativas de financiamiento y cooperación, los países latinoamericanos comenzaron a mirarse entre sí de maneras que no lo habían hecho en décadas. Viejos proyectos de integración regional que languidecían por falta de voluntad política de repente cobraron nueva urgencia. Acuerdos comerciales que habían quedado en estudios de viabilidad empezaron a negociarse seriamente. Rutas comerciales que siempre habían pasado por puertos estadounidenses comenzaron a redirigirse.

Lo que Trump diseñó como un castigo o, en el mejor de los casos, como un ahorro presupuestario, podría estar convirtiéndose en el catalizador accidental de algo que décadas de retórica integracionista nunca lograron: una América Latina genuinamente independiente.

Esta es la historia de esa transformación no planificada, y de lo que revela sobre la verdadera situación económica de Estados Unidos.

El despertar: países que se atreven a hablar

Durante décadas, el dinero de USAID funcionó como un efectivo mecanismo de silenciamiento político en América Latina. No mediante amenazas explícitas, sino a través de un sistema mucho más sofisticado: la dependencia institucional. Gobiernos, ONGs, medios de comunicación independientes y organizaciones de la sociedad civil estructuraban sus presupuestos, sus programas y hasta sus líneas editoriales en torno al financiamiento estadounidense.

La lógica era simple: quien paga, establece los límites del discurso aceptable. No mediante censura directa, sino a través de las condiciones implícitas de renovación de contratos y subvenciones. Un gobierno que recibía millones para programas antinarcóticos difícilmente cuestionaría la política prohibicionista de Estados Unidos. Una ONG que dependía de fondos USAID para sus operaciones no podía permitirse críticas demasiado duras a Washington. Un medio comunitario financiado por cooperación estadounidense naturalmente moderaba su cobertura de ciertos temas.

Colombia: de aliado incondicional a voz crítica

Colombia representa el caso más emblemático de esta transformación. Durante más de dos décadas, el país fue el mayor receptor de ayuda militar y de desarrollo de Estados Unidos en el hemisferio, después de Israel y Egipto. El Plan Colombia, iniciado en 2000, canalizó más de 12 mil millones de dólares a lo largo de dos décadas, convirtiendo al país andino en el socio estratégico predilecto de Washington en la región.

Ese flujo de dinero vino acompañado de una alineación política casi automática. Colombia votaba con Estados Unidos en organismos internacionales, respaldaba iniciativas estadounidenses en la OEA, y mantenía una retórica pro-estadounidense incluso cuando contradecía sus propios intereses comerciales o geopolíticos.

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, esa relación comenzó a tensarse. Pero fue el recorte de USAID en 2025 lo que finalmente liberó a Colombia de las inhibiciones diplomáticas. Sin los 400 millones anuales en juego, el gobierno de Petro intensificó su crítica al modelo económico promovido por Washington, fortaleció lazos con China y Venezuela, y comenzó a liderar iniciativas de integración regional que antes habrían sido impensables.

El mensaje quedó claro: sin la zanahoria del financiamiento, Estados Unidos perdió una de sus principales herramientas de influencia política en la región.

Centroamérica rompe el silencio

El Triángulo Norte centroamericano —Guatemala, Honduras y El Salvador— había sido durante años el caso más dramático de dependencia de USAID. Estos países recibían fondos masivos para programas de gestión migratoria, con un objetivo transparente: que detuvieran el flujo de migrantes antes de que llegaran a la frontera estadounidense. Washington, en efecto, externalizaba su control fronterizo, pagando a estos gobiernos para que hicieran el trabajo sucio.

Los tres países habían convertido sus políticas migratorias en rehenes del financiamiento estadounidense. Cooperaban con deportaciones, establecían controles fronterizos internos, y reprimían caravanas migrantes, todo a cambio de los millones de USAID.

Cuando Trump congeló esos fondos en 2025, la ecuación cambió radicalmente. Guatemala, bajo presión de organizaciones de derechos humanos, comenzó a relajar controles migratorios que antes aplicaba estrictamente. Honduras empezó a negociar acuerdos de tránsito libre con países vecinos, creando corredores humanitarios que antes habría bloqueado por presión estadounidense.

El Salvador, en un giro particularmente irónico, comenzó a usar su nueva «independencia» del financiamiento estadounidense para profundizar sus controvertidas políticas de seguridad interna, ahora sin las restricciones de derechos humanos que Washington condicionaba a la ayuda.

Venezuela y Nicaragua: el fin del argumento económico

Para regímenes ya en conflicto abierto con Estados Unidos, como Venezuela y Nicaragua, el recorte de USAID tuvo un efecto contraintuitivo: les quitó a Washington uno de sus últimos argumentos de presión ante otros países de la región.

Durante años, Estados Unidos había argumentado que mantener relaciones normales con Caracas o Managua implicaba perder acceso a fondos de cooperación. Países como Ecuador, Bolivia o México moderaban sus vínculos con estos gobiernos autoritarios, no necesariamente por convicción democrática, sino por cálculo económico.

Cuando Trump eliminó la USAID de la ecuación, ese argumento se desvaneció. ¿Para qué moderarse si igual no hay dinero estadounidense disponible? El resultado fue una proliferación de acercamientos diplomáticos y comerciales con regímenes que antes eran parias regionales por presión de Washington.

México: del patio trasero al jugador autónomo

México, que tradicionalmente había mantenido una relación de amor-odio con USAID —aceptando fondos pero resistiendo la influencia que venía con ellos— encontró en el recorte una oportunidad inesperada. Sin el peso del financiamiento estadounidense, el gobierno mexicano intensificó su estrategia de posicionarse como interlocutor autónomo en la región.

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el vacío dejado por USAID para proponer un «Fondo Latinoamericano de Desarrollo» financiado por países de la región, excluyendo explícitamente a Estados Unidos. Aunque la propuesta aún está en etapa conceptual, representa un cambio de mentalidad impensable apenas unos años atrás: América Latina buscando resolver sus problemas de desarrollo sin Washington.

El poder de la voz liberada

Lo más revelador de este proceso no son los cambios específicos de política, sino el cambio en el tono y la franqueza del discurso político latinoamericano. Foros regionales que antes dedicaban tiempo a agradecer la «generosa cooperación» estadounidense, ahora debaten abiertamente alternativas al liderazgo de Washington. Cancillerías que redactaban cuidadosamente sus comunicados para no ofender a la Casa Blanca, ahora publican declaraciones sorprendentemente directas.

En cumbre tras cumbre, la misma observación: los diplomáticos latinoamericanos hablan diferente cuando no hay fondos estadounidenses en juego. Más directo, más crítico, más autónomo.

Trump, al cortar la USAID, no solo eliminó un programa de cooperación. Inadvertidamente, cortó las cuerdas de un sistema de influencia que había mantenido a América Latina en órbita política estadounidense durante generaciones.

Y los países de la región, por primera vez en mucho tiempo, están descubriendo qué se siente hablar sin mordaza.

Nuevas rutas comerciales: el mapa se redibuja

Con la mordaza financiera removida y la necesidad económica agudizada, América Latina comenzó a hacer lo que debió haber hecho décadas atrás: comerciar consigo misma. El recorte de USAID actuó como catalizador de una reconfiguración comercial que llevaba años dormitando en documentos de integración regional que nadie implementaba seriamente.

El resurgimiento del Mercosur

El Mercado Común del Sur (Mercosur), ese proyecto de integración que había languidecido durante años entre disputas internas y falta de voluntad política, encontró en 2025 un renovado sentido de urgencia. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, enfrentando todos ellos la pérdida de fondos estadounidenses en diversos grados, descubrieron que tenían más razones para cooperar entre sí que para competir por migajas de Washington.

En marzo de 2025, apenas dos meses después del anuncio de Trump, los cuatro países firmaron el «Protocolo de Montevideo», un acuerdo que eliminaba barreras no arancelarias que habían obstaculizado el comercio intraregional durante años. Lo notable no fue el acuerdo en sí —documentos similares se habían firmado antes— sino la velocidad de implementación. En seis meses, el comercio entre los países del Mercosur creció un 23%, una cifra sin precedentes en la historia del bloque.

Más revelador aún: en junio de 2025, el Mercosur finalmente ratificó su largamente postergado acuerdo comercial con la Unión Europea, un tratado que había estado en negociación por más de 20 años. La urgencia de diversificar socios comerciales ante la incertidumbre con Estados Unidos aceleró lo que la diplomacia no había logrado en dos décadas.

La Alianza del Pacífico se consolida

En la costa opuesta del subcontinente, la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) experimentó una transformación similar. Este bloque, tradicionalmente visto como el contrapeso «pro-mercado» y «pro-estadounidense» al Mercosur de orientación más estatista, se encontró en una posición irónica: abandonado por el mismo Estados Unidos al que había cortejado.

La respuesta fue pragmática y sorprendente. En abril de 2025, la Alianza del Pacífico y el Mercosur firmaron un acuerdo preliminar de convergencia comercial, algo que había sido impensable cuando ambos bloques competían por ser el favorito de Washington. Sin ese factor en la ecuación, la lógica económica pura se impuso: dos bloques con 450 millones de consumidores combinados tenían mucho más que ganar comerciando entre sí que manteniendo rivalidades ideológicas obsoletas.

El resultado fue el inicio de negociaciones para un «Área de Libre Comercio Sudamericana» (ALCSA), que busca integrar ambos bloques en un mercado común para 2027. Aunque las negociaciones enfrentan obstáculos significativos, el simple hecho de que estén ocurriendo representa un cambio sísmico en la geopolítica regional.

Centroamérica deja de mirar solo al norte

El cambio más dramático, sin embargo, ocurrió en Centroamérica. Durante décadas, estos pequeños países habían orientado sus economías casi exclusivamente hacia Estados Unidos. El tratado DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos) había consolidado esa dependencia, haciendo que entre el 40% y el 60% de sus exportaciones fueran al mercado estadounidense.

Cuando Trump no solo cortó USAID sino que amenazó con nuevos aranceles en el marco de su política proteccionista, estos países se vieron obligados a una diversificación urgente. En julio de 2025, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica iniciaron conversaciones para un «Mercado Común Centroamericano Real» —el adjetivo «real» una admisión tácita de que los intentos previos habían sido solo nominales.

Por primera vez, el comercio intra-centroamericano comenzó a crecer más rápido que las exportaciones hacia Estados Unidos. Honduras comenzó a exportar productos agrícolas a El Salvador que antes enviaba a Miami. Guatemala empezó a proveer manufacturas a Nicaragua que antes compraba de proveedores estadounidenses. Pequeños cambios, pero significativos en su agregado.

Las nuevas rutas hacia Asia

Con Estados Unidos retirándose de su rol de principal socio comercial y cooperante, América Latina aceleró su pivot hacia Asia, particularmente hacia China. Esto no era nuevo —China ya era el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Argentina— pero el ritmo de integración se aceleró dramáticamente.

Entre febrero y septiembre de 2025, siete países latinoamericanos firmaron memorandos de entendimiento para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Brasil y China acordaron realizar el 90% de su comercio bilateral en yuanes y reales, eliminando al dólar como intermediario. Argentina, desesperada por divisas, firmó acuerdos de swap de monedas con China por 18 mil millones de dólares.

Pero el desarrollo más significativo fue la construcción de infraestructura portuaria. China financió la expansión del Puerto de Chancay en Perú, convirtiéndolo en un hub que conecta Sudamérica con Asia sin necesidad de transitar por puertos estadounidenses. Brasil comenzó a modernizar sus puertos del Atlántico con inversión china, creando rutas directas hacia África y Asia.

Estas nuevas rutas comerciales no solo eran más eficientes económicamente; representaban una declaración de independencia logística. América Latina estaba literalmente construyendo los caminos para comerciar sin Estados Unidos como intermediario obligatorio.

Europa redescubre América Latina

La Unión Europea, viendo la oportunidad creada por el repliegue estadounidense, intensificó su cortejo a América Latina. Además del acuerdo con Mercosur, la UE aceleró negociaciones comerciales con México (actualizando su acuerdo de 2000), Chile (modernizando su tratado de 2003) y comenzó conversaciones exploratorias con la Alianza del Pacífico.

España, Italia y Portugal, con sus vínculos históricos y culturales con la región, lideraron una ofensiva diplomática y comercial. Empresas europeas comenzaron a llenar algunos de los espacios dejados por la reducción de programas estadounidenses, no como ayuda sino como inversión comercial.

El comercio sur-sur se activa

Quizás lo más interesante fue el despertar del comercio sur-sur: entre países latinoamericanos y otras regiones en desarrollo. Brasil intensificó sus vínculos comerciales con África, particularmente con países lusófonos como Angola y Mozambique. México comenzó a explorar acuerdos con India para sectores tecnológicos y farmacéuticos. Chile profundizó sus relaciones con países del sudeste asiático.

Estos vínculos, aunque todavía representan una fracción menor del comercio total, son significativos porque diversifican las dependencias. Cada nuevo socio comercial reduce el poder de veto implícito que cualquier socio individual puede ejercer.

Del ALCA al ALCSA: la ironía histórica

La ironía no pasó desapercibida para los observadores con memoria histórica. En 2005, Estados Unidos había intentado imponer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un proyecto de integración hemisférica bajo liderazgo estadounidense. La resistencia de países como Brasil, Argentina y Venezuela había hundido la propuesta.

Veinte años después, América Latina estaba construyendo su propia área de libre comercio, pero esta vez sin —y explícitamente excluyendo— a Estados Unidos. El sueño integracionista se estaba haciendo realidad, pero en dirección opuesta a la que Washington había imaginado.

Trump, al cortar USAID y amenazar con aranceles, logró lo que dos décadas de retórica antiimperialista no habían conseguido: forzar a América Latina a construir alternativas reales a su dependencia estadounidense.

Las nuevas rutas comerciales que se trazaban en 2025 no eran solo líneas en un mapa. Eran los primeros trazos de un orden regional genuinamente post-estadounidense. Un orden que nadie había planificado, pero que la hostilidad de Trump estaba haciendo inevitable.

La paradoja económica estadounidense

Mientras América Latina se reorganizaba para sobrevivir sin la ayuda estadounidense, algo curioso estaba ocurriendo en Estados Unidos. La economía del país mostraba cifras de crecimiento que, a primera vista, parecían saludables, pero que escondían una contradicción fundamental que pocos analistas se atrevían a señalar públicamente.

Los números oficiales: crecimiento moderado

Según la Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos, la economía estadounidense creció un 2.8% en 2024. Para el primer trimestre de 2025, justo cuando entraron en efecto los recortes de USAID y otras medidas de Trump, el crecimiento se ralentizó al 1.4% anualizado, la cifra más baja desde el primer trimestre de 2022.

La narrativa oficial atribuía esta desaceleración a factores como incertidumbre comercial, ajustes en cadenas de suministro y el impacto de tasas de interés elevadas. Medios económicos mainstream replicaban estos análisis sin mayor cuestionamiento. Pero había algo que no cerraba en la ecuación.

El ahorro invisible: el dinero que dejó de salir

La ayuda internacional estadounidense, incluyendo USAID pero también otros programas de asistencia, representaba aproximadamente 50 mil millones de dólares anuales. De estos, unos 2.5 mil millones iban directamente a América Latina. Trump había suspendido o eliminado gran parte de estos desembolsos desde enero de 2025.

Aquí está la paradoja: ese dinero dejó de salir del país. Desde una perspectiva contable del PIB, la ayuda internacional se registra como una «exportación de servicios» cuando fluye hacia otros países. Al eliminarla, Estados Unidos estaba básicamente reteniendo miles de millones que antes salían de su economía.

En teoría, si todo lo demás permanecía constante, la simple retención de esos 50 mil millones debería haber inyectado ese monto directamente a la economía doméstica o al menos reducido el déficit fiscal en esa cantidad. Sin embargo, el crecimiento económico no solo no se aceleró, sino que se desaceleró.

La pregunta incómoda: ¿dónde está el dinero?

Si Estados Unidos ahorraba decenas de miles de millones al cancelar programas de ayuda internacional, ¿por qué la economía no mostraba un impulso correspondiente? Hay varias posibles explicaciones, ninguna particularmente halagüeña:

Primera explicación: los «ahorros» nunca fueron reales. Mucho del dinero de USAID en realidad circulaba de vuelta a la economía estadounidense. Los fondos contrataban empresas estadounidenses, consultores estadounidenses, y compraban productos estadounidenses que luego se «donaban» a países receptores. USAID era, en gran medida, un subsidio disfrazado a empresas y ONGs estadounidenses. Al eliminarlo, Trump no estaba ahorrando dinero; estaba eliminando un mecanismo de redistribución que mantenía a flote a sectores específicos de la economía.

Segunda explicación: el costo de oportunidad de la influencia perdida. La ayuda de USAID compraba acceso a mercados, influencia política, y posicionamiento estratégico que facilitaba operaciones de empresas estadounidenses en América Latina. Sin esa influencia, empresas estadounidenses comenzaron a perder contratos frente a competidores chinos y europeos. El ahorro inmediato en ayuda se tradujo en pérdidas diferidas en comercio e inversión.

Tercera explicación: la economía estadounidense es menos robusta de lo que aparenta. Si una «inyección» de 50 mil millones de dólares retenidos no logra impulsar el crecimiento, sugiere que hay problemas estructurales más profundos. Posiblemente, una economía funcionando cerca de su capacidad sin margen para expansión real, o una con problemas de demanda agregada que el simple ahorro presupuestario no puede resolver.

Cuarta explicación: efectos secundarios no contabilizados. La incertidumbre generada por las políticas erráticas de Trump, incluyendo amenazas arancelarias, purgas en agencias gubernamentales, y confrontaciones diplomáticas, puede haber generado un costo económico que supera los ahorros nominales de eliminar la ayuda.

La aritmética que no cuadra

Hagamos un ejercicio simple de aritmética económica. El PIB estadounidense en 2024 fue de aproximadamente 28 billones de dólares. Un crecimiento del 2.8% representa unos 784 mil millones. En 2025, con un crecimiento proyectado de alrededor del 2% anual (extrapolando del 1.4% del primer trimestre), eso serían unos 560 mil millones.

Ahora, si Estados Unidos retuvo 50 mil millones que antes gastaba en ayuda internacional, eso debería —todo lo demás igual— añadir 0.18 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. No es enorme, pero es significativo. La economía debería haber crecido 2.18% en lugar de 2% (o más, considerando multiplicadores).

El hecho de que no solo no se vea ese impulso, sino que la economía se desaceleró, sugiere que algo está compensando negativamente ese «ahorro». Ese algo podría ser una combinación de los factores mencionados, pero todos apuntan a una conclusión: la economía estadounidense no está tan saludable como los números topline sugieren.

Comparaciones reveladoras con ciclos anteriores

Para poner esto en perspectiva, comparemos con ciclos de ajuste fiscal anteriores. En la década de 1990, cuando Estados Unidos redujo significativamente su gasto de defensa post-Guerra Fría (el «dividendo de paz»), la economía no solo absorbió esos recortes sino que aceleró su crecimiento. El dinero liberado del gasto militar fluyó hacia inversión productiva y consumo, impulsando el boom tecnológico de los 90.

En 2025, recortar ayuda internacional debería haber tenido un efecto similar, aunque menor en escala. En cambio, la economía se desaceleró. La diferencia no es el monto del recorte, sino el contexto económico subyacente. En los 90, Estados Unidos era el centro indiscutible de innovación y productividad global. En 2025, enfrenta competencia real de China, depende de cadenas de suministro globales que sus propias políticas están disrumpiendo, y tiene niveles de deuda pública que limitan su capacidad de respuesta fiscal.

El factor inflación oculto

Otro elemento que complica la narrativa es cómo se mide el crecimiento «real» versus «nominal». El crecimiento del 2.8% en 2024 es ajustado por inflación. Pero hay creciente evidencia de que las métricas oficiales de inflación (el índice PCE que usa la Fed) subestiman la inflación real que experimentan los consumidores, particularmente en servicios, vivienda y alimentos.

Si la inflación real es 1-2 puntos porcentuales mayor que la oficial, entonces el crecimiento «real» es correspondientemente menor. Un crecimiento nominal del 5% con inflación real del 3% (en lugar del 2% oficial) significa crecimiento real del 2%, no del 3%. Esta discrepancia importa porque afecta la percepción de salud económica y la capacidad de pago de deudas.

La deuda como elefante en la habitación

Estados Unidos tiene una deuda pública de más de 35 billones de dólares, más del 120% de su PIB. El costo del servicio de esa deuda, con tasas de interés que han subido significativamente desde 2022, ya supera el billón de dólares anuales. Eso es más del doble del presupuesto de defensa.

En este contexto, los 50 mil millones «ahorrados» de ayuda internacional son una gota en el océano. No alteran fundamentalmente la trayectoria fiscal del país. Pero revelan una mentalidad de escasez que no había caracterizado a Estados Unidos en décadas previas. Potencias hegemónicas seguras de sí mismas no recortan ayuda de prestigio por cantidades que representan el 0.18% de su PIB.

El hecho de que Trump lo haya hecho, y de que haya generado aceptación política doméstica, sugiere que Estados Unidos se percibe a sí mismo como un país con recursos limitados, no como la potencia con margen fiscal ilimitado que proyectaba ser hace apenas 20 años.

El costo invisible de la hegemonía perdida

Lo que pocos análisis capturan es el costo económico de largo plazo de perder influencia geopolítica. Durante el siglo XX y principios del XXI, Estados Unidos estructuró un orden económico global que sistemáticamente favorecía intereses estadounidenses. El dólar como moneda de reserva, instituciones financieras internacionales controladas por Washington, tratados comerciales que abrían mercados a productos estadounidenses: todo esto generaba rentas económicas enormes para Estados Unidos.

USAID era una pequeña inversión que mantenía ese sistema funcionando. Los 2.5 mil millones anuales a América Latina compraban gobiernos amigables, mercados abiertos, y alineación política. Empresas estadounidenses ganaban contratos valorados en decenas de miles de millones. Bancos estadounidenses financiaban proyectos en dólares. El sistema generaba retornos muy superiores a la inversión.

Al cortar USAID, Trump está ahorrando 2.5 mil millones pero perdiendo acceso a un mercado de 650 millones de personas que está rápidamente reorientándose hacia China y Europa. Es el equivalente económico de ahorrar en mantenimiento de tu coche y luego sorprenderse cuando el motor se funde.

Conclusión: números que mienten por omisión

Las cifras oficiales de crecimiento económico estadounidense no están técnicamente equivocadas, pero cuentan una historia incompleta. Reportan el qué sin explicar el por qué, y omiten las comparaciones que revelarían debilidades subyacentes.

Una economía que no puede convertir un «ahorro» de decenas de miles de millones en crecimiento acelerado no es una economía en posición de fortaleza. Una potencia que recorta inversiones estratégicas de influencia por cantidades fiscalmente irrelevantes no está actuando desde confianza, sino desde escasez percibida.

Trump prometió hacer a Estados Unidos «grande otra vez» mediante políticas de «America First». Pero los números, leídos con cuidado, sugieren algo diferente: un país que se está replegando no desde fortaleza sino desde debilidad, sacrificando influencia de largo plazo por ahorros de corto plazo que ni siquiera se materializan en crecimiento tangible.

América Latina, mientras tanto, está aprendiendo a vivir sin la ayuda estadounidense. La pregunta cada vez más relevante es: ¿puede Estados Unidos aprender a vivir sin la influencia que esa ayuda compraba?

El costo político de la independencia

La independencia nunca es gratuita, y América Latina está descubriendo que la suya tiene un precio humano considerable. Mientras gobiernos y elites políticas celebran retóricamente la nueva autonomía de la región, sectores vulnerables enfrentan las consecuencias más duras del retiro estadounidense.

El colapso de ONGs locales

El sector de organizaciones no gubernamentales fue el primer dominó en caer. Miles de ONGs latinoamericanas habían estructurado sus operaciones completamente en torno al financiamiento de USAID y otras agencias estadounidenses. Cuando los fondos se cortaron en enero de 2025, no había plan B.

En Colombia, se estima que más de 300 organizaciones que trabajaban en temas de derechos humanos, reintegración de excombatientes y desarrollo rural cerraron operaciones o redujeron drásticamente su capacidad. En Centroamérica, organizaciones que proveían servicios a migrantes, víctimas de violencia de género y comunidades indígenas simplemente desaparecieron de la noche a la mañana.

El impacto fue especialmente severo en zonas rurales remotas, donde ONGs financiadas por USAID eran a menudo la única presencia institucional más allá del Estado. Comunidades que habían dependido de estos programas para educación, salud básica, agua potable y seguridad alimentaria se encontraron abandonadas.

En Guatemala, el cierre de programas de nutrición infantil financiados por Estados Unidos en marzo de 2025 dejó sin atención a más de 120 mil niños en el corredor seco del país, una región ya vulnerable a inseguridad alimentaria. En Honduras, la suspensión de programas de prevención de violencia en Tegucigalpa y San Pedro Sula correlacionó con un repunte del 18% en homicidios en el segundo trimestre del año.

Migrantes: entre dos fuegos

Los migrantes y solicitantes de asilo quedaron atrapados en el medio. USAID había financiado gran parte de la infraestructura humanitaria que los atendía en tránsito: albergues, servicios legales, atención médica, programas de retorno voluntario. Cuando esos fondos desaparecieron, también lo hizo la red de protección.

Al mismo tiempo, los programas de desarrollo en comunidades de origen —diseñados para abordar las causas profundas de la migración— se evaporaron. La cruel ironía es que Trump cortó simultáneamente dos tipos de programas: los que ayudaban a que la gente no tuviera que migrar, y los que ayudaban a quienes migraban. El resultado fue mayor desesperación en ambos extremos.

En México, el cierre de albergues financiados por cooperación estadounidense forzó a miles de migrantes centroamericanos y venezolanos a dormir literalmente en las calles de Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula. Sin servicios de salud accesibles, brotes de enfermedades respiratorias y gastrointestinales se volvieron comunes en estas poblaciones vulnerables.

El golpe a la sociedad civil independiente

Quizás el costo más difícil de cuantificar pero más significativo de largo plazo es el impacto sobre organizaciones de la sociedad civil que monitoreaban gobiernos, documentaban abusos de derechos humanos, y proveían contrapeso cívico al poder estatal.

En países con instituciones democráticas débiles —la mayoría de América Latina— estas organizaciones eran a menudo la única fuerza que exigía rendición de cuentas. Muchas dependían del financiamiento estadounidense porque sus propios gobiernos las veían como adversarias y no las apoyaban.

En Nicaragua, donde el régimen de Ortega ya había expulsado a la mayoría de ONGs críticas, el fin del financiamiento estadounidense terminó de asfixiar a las pocas organizaciones que intentaban operar desde el exilio. En Venezuela, grupos que documentaban crímenes del régimen de Maduro perdieron capacidad operativa al cortarse fondos que antes les permitían funcionar de manera segura.

Incluso en democracias más estables, el impacto fue significativo. En Perú, organizaciones que monitoreaban operaciones mineras en la Amazonía y defendían derechos de comunidades indígenas cerraron oficinas regionales. En Brasil, programas de protección a defensores ambientales en la Amazonía —una de las ocupaciones más peligrosas del mundo— se quedaron sin recursos.

El vacío que los gobiernos no llenan

La teoría era que, en ausencia de financiamiento estadounidense, los gobiernos latinoamericanos asumirían responsabilidad por estos sectores. La realidad fue diferente. Muchos gobiernos, enfrentando presión fiscal y otras prioridades, simplemente no llenaron el vacío dejado por USAID.

En algunos casos, esto fue negligencia. En otros, fue intencional. Gobiernos con tendencias autoritarias vieron en el retiro estadounidense una oportunidad para deshacerse de organizaciones civiles molestas sin tener que reprimirlas directamente. El mercado simplemente las eliminaba.

Ecuador es un ejemplo ilustrativo. Cuando programas de justicia independiente financiados por USAID se cancelaron, el gobierno de Quito anunció que «nacionalizaría» estos esfuerzos. Seis meses después, prácticamente nada se había implementado. Defensores públicos en zonas rurales simplemente dejaron de tener recursos para operar.

Proyectos humanitarios en suspenso

En Haití, el país más pobre del hemisferio y uno de los más dependientes de ayuda internacional, el impacto fue catastrófico. USAID financiaba gran parte de la distribución de alimentos, programas de salud pública, y esfuerzos de reconstrucción tras el terremoto de 2021 y la violencia de pandillas que había desplazado internamente a cientos de miles.

Cuando los fondos se cortaron, organizaciones internacionales que operaban en el país tuvieron que priorizar brutalmente. Programas de educación se cancelaron para mantener distribución de alimentos. Clínicas de salud preventiva cerraron para mantener servicios de emergencia. La decisión fue salvar vidas hoy a costa de desarrollo mañana.

El costo político silencioso

Existe también un costo político más sutil. Durante décadas, Estados Unidos había cultivado una generación de activistas, periodistas, académicos y líderes sociales que se formaron en programas financiados por USAID, estudiaron con becas estadounidenses, y construyeron redes en torno a instituciones apoyadas por Washington.

Estas personas no eran necesariamente «agentes» estadounidenses, pero compartían generalmente valores liberales democráticos, estaban integradas a redes internacionales, y servían como multiplicadores de influencia estadounidense en la región.

Al cortar este financiamiento, Estados Unidos no solo perdió programas específicos; perdió una generación de aliados naturales. Jóvenes activistas que antes veían a Estados Unidos como aliado en sus luchas por derechos humanos, transparencia y democracia, ahora lo ven como una potencia egoísta que abandonó la región en el momento de mayor necesidad.

Este costo se materializará en décadas, cuando estos líderes ocupen posiciones de poder y su formación no incluya vínculos emocionales o profesionales con Estados Unidos.

La paradoja de la soberanía

Aquí está la paradoja central: muchos gobiernos latinoamericanos celebran públicamente su nueva «independencia» de la influencia estadounidense, pero privadamente reconocen que no tienen capacidad o voluntad para reemplazar los servicios que USAID proveía.

México lo expresó más honestamente que otros. La cancillería mexicana emitió un comunicado en marzo de 2025 que decía: «Valoramos nuestra soberanía, pero reconocemos que existen poblaciones vulnerables que dependían de programas que México no está actualmente en condiciones de reemplazar completamente.»

Esa honestidad fue rara. La mayoría de gobiernos optaron por retórica nacionalista que ocultaba la dura realidad: sectores enteros de población quedaron desamparados en el proceso de emancipación forzada.

¿Independencia o abandono?

La pregunta que pocos se atreven a hacer en voz alta es: ¿esto fue independencia o simplemente abandono? ¿Es una transición hacia autonomía genuina, o es negligencia estadounidense disfrazada de anti-imperialismo involuntario?

La respuesta honesta es: ambas cosas simultáneamente. Es posible reconocer que la dependencia de USAID era problemática y perpetuaba relaciones desiguales, mientras también se reconoce que su eliminación abrupta causó sufrimiento humano real y considerable.

América Latina está pagando el precio de su independencia no porque haya luchado por ella, sino porque le fue impuesta. La autonomía conquistada y la autonomía impuesta por abandono no son lo mismo. La primera viene con preparación, instituciones fortalecidas, y alternativas construidas. La segunda viene con crisis, vacíos institucionales, y poblaciones vulnerables sacrificadas.

El costo político de esta independencia forzada se medirá no solo en programas cancelados y ONGs cerradas, sino en una generación de latinoamericanos que aprenderán a ver la autonomía no como un logro celebrado sino como una carga impuesta. Y en el cínico cálculo de gobiernos que descubren que pueden invocar «soberanía» para justificar inacción ante problemas que antes resolvía el financiamiento extranjero.

Trump, al cortar USAID, eliminó la dependencia. Pero no la reemplazó con nada. Y en ese vacío, los más vulnerables son quienes más pierden.

El avance silencioso de China

Mientras las consecuencias inmediatas del retiro de USAID sacudían a América Latina, un actor global observaba con atención calculada y actuaba con velocidad impresionante: China. El vacío dejado por Estados Unidos en la región no se mantendría vacío por mucho tiempo.

La velocidad de la respuesta china

En marzo de 2025, apenas dos meses después de que Trump anunciara el congelamiento de USAID, el presidente chino Xi Jinping realizó una gira de 12 días por América Latina, visitando Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia. Fue la visita más larga de un líder chino a la región en la historia.

El mensaje era tan claro como el simbolismo: China estaba abierta para negocios justo cuando Estados Unidos se retiraba. Pero Xi no vino con las manos vacías ni con solo palabras. Vino con chequera abierta y una estrategia cuidadosamente calibrada.

Durante la gira, China anunció un paquete de inversiones y créditos por 87 mil millones de dólares distribuidos entre los cinco países visitados. A diferencia de los fondos de USAID, estos no venían etiquetados como «ayuda humanitaria» o «cooperación para el desarrollo». Venían como inversión en infraestructura, líneas de crédito para comercio, y proyectos de desarrollo que explícitamente prometían retornos económicos.

El modelo chino: infraestructura, no conferencias

La estrategia china contrastaba dramáticamente con el enfoque estadounidense tradicional. Donde USAID financiaba talleres, capacitaciones, y programas de fortalecimiento institucional, China construía puertos, carreteras, redes eléctricas y conexiones digitales.

En Perú, China expandió su inversión en el Puerto de Chancay, convirtiéndolo en el hub logístico más moderno del Pacífico sudamericano, conectando directamente la región con Asia. En Brasil, financió la construcción de un ferrocarril transcontinental que conectaría el Atlántico con el Pacífico, reduciendo costos de transporte y tiempo de tránsito hacia Asia.

En Argentina, China ofreció un paquete de rescate de 35 mil millones de dólares que incluía expansión del swap de monedas, inversión en litio (crítico para baterías y energía renovable), y financiamiento de tres plantas de energía solar. En Chile, incrementó inversión en minería de cobre y en proyectos de energía renovable.

El mensaje era claro: China no venía a salvar a América Latina por altruismo, pero tampoco condicionaba su inversión a reformas democráticas o alineación política. Venía a hacer negocios, y los negocios que proponía eran tangibles, visibles, y prometían crecimiento económico.

El contraste con el legado de USAID

Los gobiernos latinoamericanos notaron el contraste. USAID había financiado durante años proyectos de «fortalecimiento institucional» y «gobernanza democrática» que, siendo honestos, rara vez producían resultados tangibles visibles para la población. Consultores extranjeros bien pagados daban talleres, producían informes técnicos, y se iban dejando estructuras institucionales frágiles que colapsaban en cuanto el financiamiento se terminaba.

China, en cambio, construía cosas que se podían ver y usar: carreteras, puentes, puertos, hospitales, estadios. Para un político latinoamericano enfrentando presión electoral, la opción era obvia. Una inauguración de un puente construido con dinero chino generaba más capital político que diez talleres sobre transparencia financiados por USAID.

Esta diferencia no pasó desapercibida para las poblaciones locales. En encuestas realizadas en varios países sudamericanos a mediados de 2025, más del 60% de encuestados veían favorablemente la inversión china, comparado con menos del 40% que veía favorablemente a Estados Unidos. La razón más citada: «China construye cosas que mejoran nuestra vida.»

La Franja y la Ruta llega formalmente a América Latina

En mayo de 2025, durante una cumbre virtual organizada por China, once países latinoamericanos firmaron memorandos de entendimiento formalizando su adhesión a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, BRI). Los firmantes incluían a Argentina, Brasil, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Esta adhesión no era meramente simbólica. Implicaba acceso a fondos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB) y del Fondo de la Ruta de la Seda, instituciones financieras alternativas al Banco Mundial y al BID dominados por Occidente. Más importante aún, significaba integración a cadenas de suministro globales diseñadas y coordinadas desde Beijing.

Para Estados Unidos, esto representaba la materialización de su peor escenario: la integración de América Latina —su tradicional «patio trasero»— a una arquitectura económica global centrada en China, no en Washington.

El desplazamiento tecnológico

Pero la ofensiva china no se limitó a infraestructura física. Compañías chinas de tecnología aceleraron su penetración en mercados latinoamericanos. Huawei, a pesar de sanciones estadounidenses, ganó contratos para redes 5G en Brasil, Argentina y Chile. TikTok (ByteDance) consolidó su dominio en redes sociales entre jóvenes latinoamericanos, superando a plataformas estadounidenses en engagement.

Más estratégicamente, China comenzó a ofrecer alternativas tecnológicas a servicios estadounidenses. La plataforma de pagos Alipay expandió operaciones en México y Brasil. El sistema de navegación satelital BeiDou (alternativa al GPS estadounidense) se ofreció gratuitamente a gobiernos latinoamericanos para aplicaciones civiles. Vehículos eléctricos chinos, significativamente más baratos que alternativas estadounidenses o europeas, comenzaron a inundar mercados regionales.

Este desplazamiento tecnológico tiene implicaciones de largo plazo más profundas que la infraestructura física. Cada servicio digital, cada plataforma de software, cada estándar tecnológico que se adopta genera dependencia de ecosistemas específicos. América Latina, históricamente atada a tecnología estadounidense, comenzaba una migración significativa hacia ecosistemas tecnológicos chinos.

Diplomacia cultural: el soft power con características chinas

China también comenzó a invertir en soft power cultural, aunque de manera diferente a Estados Unidos. En lugar de exportar un modelo de gobernanza (democracia liberal en el caso estadounidense), China exportaba un modelo de desarrollo: crecimiento económico sin necesidad de adherir a valores occidentales.

Institutos Confucio —centros culturales chinos— se expandieron por toda la región, ofreciendo clases de mandarín gratuitas. Becas para estudiar en China se multiplicaron, con más de 8,000 estudiantes latinoamericanos recibiendo becas completas para universidades chinas en 2025, triplicando las cifras de 2023.

Medios de comunicación chinos en español —CGTN Español, Xinhua en español— incrementaron su presencia y producción. No compitiendo directamente con medios locales, sino ofreciendo contenido gratuito que muchos medios locales, golpeados por la crisis de la industria periodística, republicaban sin mayor escrutinio.

Los límites del modelo chino

Sin embargo, el avance chino no fue sin resistencias ni problemas. Proyectos de infraestructura chinos en la región habían generado controversias en años previos por temas ambientales, laborales y de corrupción. En Ecuador, la represa Coca Codo Sinclair, construida por empresas chinas, había experimentado problemas estructurales serios. En Argentina, proyectos chinos de energía renovable enfrentaron críticas por importar mano de obra china en lugar de contratar localmente.

Más fundamentalmente, el modelo chino de inversión generaba dependencia de una nueva superpotencia que, aunque no condicionaba abiertamente su dinero a reformas políticas, tampoco era altruista. Los términos de muchos préstamos chinos eran opacos, y algunos países comenzaban a experimentar problemas para cumplir obligaciones de deuda con bancos chinos.

Sri Lanka, que había tenido que ceder control del Puerto de Hambantota a China por 99 años al no poder pagar su deuda, servía como advertencia. Algunos analistas latinoamericanos alertaban sobre el riesgo de «trampa de deuda» china. Pero con Estados Unidos ausente, Europa concentrada en sus propios problemas, y necesidades de desarrollo urgentes, muchos gobiernos latinoamericanos decidían que era un riesgo aceptable.

Rusia observa y actúa (selectivamente)

Rusia, aprovechando el caos geopolítico, también incrementó su presencia, aunque de manera más limitada que China. En Venezuela, profundizó su respaldo al régimen de Maduro con venta de armas y apoyo técnico a la industria petrolera colapsada. En Nicaragua, fortaleció vínculos militares y de inteligencia con el régimen de Ortega.

En Cuba, Rusia expandió su presencia militar, reinstalando equipos de espionaje electrónico que habían sido desmantelados tras la Guerra Fría. La señal a Washington era clara: si Estados Unidos se retiraba de la región, Rusia ocuparía espacios estratégicos.

Sin embargo, la capacidad de inversión económica de Rusia era limitada comparada con China. Su presencia en América Latina era más estratégico-militar que económica, orientada a irritar a Estados Unidos más que a construir influencia de largo plazo.

Europa intenta posicionarse

La Unión Europea también vio una oportunidad, aunque actuó con menor agresividad que China. España lideró una iniciativa de inversión europea en la región focalizada en energía renovable y digitalización. Alemania intensificó cooperación técnica en manufactura e ingeniería. Francia expandió su presencia cultural e inversión en infraestructura francófona en el Caribe.

Pero Europa enfrentaba sus propios desafíos —crisis energética, tensiones con Rusia, estancamiento económico— que limitaban su capacidad de competir con China en escala de inversión. Su enfoque era más selectivo: sectores específicos, países específicos, valores compartidos.

El tablero de ajedrez se reordena

Para finales de 2025, el panorama geopolítico de América Latina había cambiado fundamentalmente. China había desplazado a Estados Unidos como el principal inversor externo en infraestructura en al menos siete países mayores de la región. El comercio con China había superado al comercio con Estados Unidos en cinco países adicionales (sumándose a los que ya estaban en esa situación).

Más significativamente, las élites políticas y empresariales latinoamericanas habían aprendido una lección clave: era posible construir relaciones económicas profundas con una superpotencia no occidental. Por décadas, el discurso en la región había sido sobre «reducir dependencia de Estados Unidos», pero pocos lo habían intentado seriamente porque no había alternativa viable. China demostró que la alternativa no solo existía, sino que podía ser económicamente más atractiva.

Trump, al cortar USAID y adoptar políticas de confrontación con América Latina, no solo redujo la influencia estadounidense