Siempre había soñado con visitar Los Ángeles. Las historias, las películas, las luces… era el latido de la creatividad estadounidense, un lugar donde los sueños florecían en cada esquina y la posibilidad brillaba como la marea del Pacífico. Pero nada me preparó para lo que vi en el transcurso de solo dos días. Como madre, defensora de valores sostenibles y humanistas, y alguien que cree profundamente en el potencial de cada comunidad, lo que presencié en LA no fue solo impactante — fue desgarrador.

Siempre había soñado con visitar Los Ángeles. Las historias, las películas, las luces… era el latido de la creatividad estadounidense, un lugar donde los sueños florecían en cada esquina y la posibilidad brillaba como la marea del Pacífico. Pero nada me preparó para lo que vi en el transcurso de solo dos días. Como madre, defensora de valores sostenibles y humanistas, y alguien que cree profundamente en el potencial de cada comunidad, lo que presencié en LA no fue solo impactante — fue desgarrador.

La ciudad, que alguna vez fue símbolo de ambición e imaginación, ahora parece desmoronarse. Es como si LA estuviera resbalando silenciosamente hacia un estado de decadencia emocional y física. Caminé por sus famosos bulevares, me paré frente a sus dorados atardeceres y miré a los ojos de personas que alguna vez cargaron sueños — ahora pesados por la tristeza y la confusión. Hay una creciente ola de inseguridad y malestar. Las protestas que llenaron las calles en enero dejaron huella de incertidumbre como heridas abiertas. Y aunque no hablé con todos, no pude ignorar el silencio — especialmente de las comunidades latinas y las personas mayores, que parecían más cautelosas, más reservadas, como si sus voces hubieran sido empujadas silenciosamente al margen.

Lo que más me atormentó fueron las expresiones en los rostros de los angelinos comunes. Gente trabajadora — conserjes, vendedores ambulantes, baristas de café, padres jóvenes y veteranos ancianos — parecían atrapados en una ciudad que alguna vez llamaron hogar con orgullo. Un lugar que ahora los deja fuera de la oportunidad, la dignidad y el sentido de pertenencia. Hay una sensación muy real de que LA ha perdido su alma. Y como madre, me pregunto: ¿cómo permitimos que esto ocurriera?

Donde quiera que mirara, veía tiendas de campaña. No tiendas para acampar, sino hogares improvisados para personas sin vivienda, amontonados bajo pasos elevados o alineando manzanas enteras. Hay edificios disponibles, programas de ayuda, pero aún así — estas personas eligen las calles. No porque quieran, sino porque el sistema ha erosionado su confianza. Vi hombres y mujeres con miradas vacías, evitando el contacto visual, protegiendo sus pequeños espacios con lonas y plásticos. Ya no se trata solo de pobreza — se trata de desesperanza. Han renunciado. No porque sean débiles, sino porque la ciudad, con todo su glamour y discurso sobre el progreso, los ha olvidado.

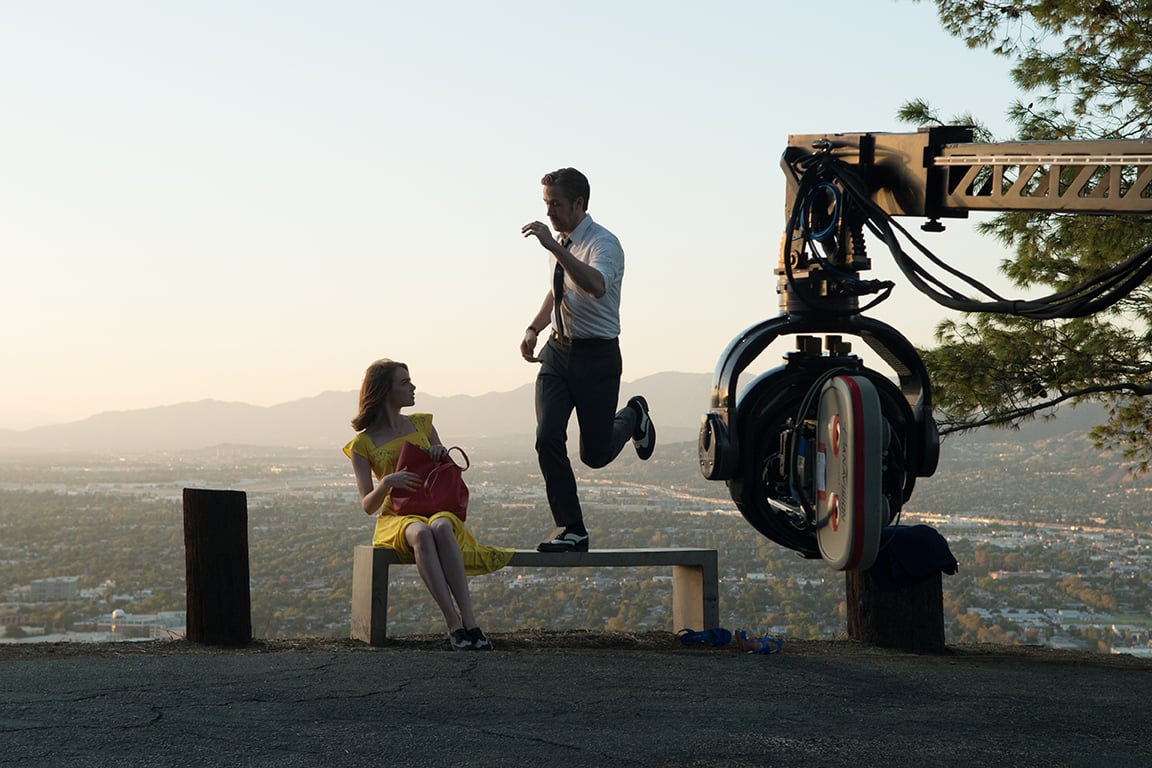

No podía dejar de pensar — esta es la ciudad que nos dio el cine. La ciudad que nos enseñó a soñar. Y ahora, se ha convertido en un espejo de nuestros miedos más profundos.

La industria cinematográfica, también, no es inmune. Esperaba encontrar el espíritu creativo que alguna vez hizo mágica a California. Pero se siente apagado. Atenuado. Conocí a una joven guionista Newyorkino — apenas 26 años manejando UBER — que me dijo que se preparaba para mudarse a otro país. “Aquí hay demasiado ruido”, me dijo. “Demasiado roto. Ya nadie quiere contar historias — todos estamos tratando de sobrevivir”. Eso me conmovió profundamente. Si los narradores están demasiado cansados para imaginar un mundo mejor, ¿quién nos ayudará al resto a verlo?

Pero aun así, en medio de la tristeza, encontré una chispa — una llama frágil, titilante, que aún podría iluminar el camino hacia adelante. Creo que las mismas mentes que construyeron la edad dorada del cine pueden devolvernos algo aún más vital: la humanidad. Es hora de que los creadores — cinematógrafos, directores, escritores y actores — no solo entretengan, sino que lideren. Que creen películas que restauren la empatía. Que nos recuerden quiénes somos y qué debemos luchar por preservar. Si el cine alguna vez nos enseñó a creer en el amor, en el coraje, en la libertad — que ahora nos enseñe a creer nuevamente los unos en los otros.

El cine tiene un poder único. No solo refleja el mundo; lo moldea. ¿Y si la próxima generación de películas no naciera del lucro, sino del propósito? ¿Y si nuestras pantallas mostraran historias de personas reales — no caricaturas, no superhéroes — sino madres, trabajadores, soñadores y vecinos? ¿Historias que digan la verdad y ofrezcan esperanza?

A pesar de todo lo que presencié, aún creo en California. Aún creo en Los Ángeles. Sigue siendo una tierra llena de talento crudo y brillante. Aún conserva la estructura de algo hermoso. Pero debemos volver a su corazón original — un corazón que late por las historias, por la justicia, por la sostenibilidad y por la dignidad humana.

No podemos permitirnos dejar caer a esta ciudad. No solo por su historia, sino por lo que representa. Si Los Ángeles es el rostro del futuro, debemos exigir que ese futuro sea más brillante, que recupere su Luz. Debemos retar a los creadores a levantarse de nuevo. No para vender fantasías, sino para revivir nuestra humanidad compartida.

Vine a LA esperando inspiración. Me fui con el corazón pesado — pero también con un llamado a la acción. La ciudad está al borde, sí. Pero creo que a través del lente honesto del cine, tal vez encuentre el camino de regreso. Si permitimos que el arte se convierta en verdad, si apoyamos a quienes hablan con cámaras en lugar de megáfonos, entonces quizás — solo quizás — podamos recordar lo que significa pertenecer. «Y acaso, para los hijos de tus hijos y los míos, aún exista en algún rincón del tiempo una ciudad hecha de estrellas, donde los sueños no tengan fecha de partida.»