El 5 de agosto de 1962, la actriz fue hallada muerta en su cama. Cerca de su mano estaba el teléfono: ¿a quién llamó? La versión oficial que dictaminó suicidio. Las dudas por el rol de los Kennedy. Una vida signada por el abandono. La soledad de la última noche. El último gesto de amor de Joe DiMaggio.

A las tres de la mañana del domingo 5 de agosto de 1962, Eunice Murray despertó con un mal presentimiento, un rayo en medio de su sueño. Era el ama de llaves de Marilyn Monroe y esa noche, la del 4 al 5, la pasó en la casa de la que era en ese momento estrella más sensual de Hollywood. Eunice sintió que algo no andaba bien, no sabía qué, pero era algo que latía en su interior y la había despertado. Vio luz debajo de la puerta del dormitorio de Marilyn y golpeó. Nadie le respondió. Con suavidad, intentó abrirla, pero estaba trabada por dentro. Alarmada, sin saber cuál rumbo tomar, hizo algo extraño: llamó al psiquiatra de Marilyn, el doctor Ralph Greenson que, algo también extraño, llegó poco después a la casa del 12305 Fifth Helena Drive, en el elegante vecindario de Brentwood, al oeste de Los Ángeles.

Greenson trepó hacia una de las ventanas del cuarto de Marilyn, y la forzó sólo para hallarla muerta en la cama. Su médico personal, Hyman Engelberg, llegó a las tres cincuenta y la declaró “muerta en el lugar”. Las versiones sostuvieron luego que la actriz aferraba el tubo del teléfono lo que indicaba que había intentado llamar a alguien, o conversaba con alguien cuando murió. Esa escena hizo que el sacerdote y poeta nicaragüense Ernesto Cardenal escribiera una fantástica “Oración por Marilyn Monroe” que dice en sus versos finales: “Señor / quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar / y no llamó (y tal vez no era nadie / o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de Los Ángeles) / ¡contesta Tú al teléfono!”

Pero en la madrugada de aquel domingo de hace sesenta y un años, una leyenda de Hollywood, joven, tenía treinta y seis años, bella, codiciada, indefensa y desangelada, símbolo de una revolución sexual que ni había estallado ni se llamaba así, pero que la tenía como protagonista de aquel reparto estelar, estaba muerta. A las cuatro cincuenta y cinco el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jack Clemmons recibió una llamada inquietante. En realidad, la llamada no lo era, pero el jefe Clemmons lo mismo se inquietó. Era el psiquiatra Greenson con un mensaje breve, claro y conciso: Marilyn Monroe estaba muerta.

Clemmons fue el primero de los policías en llegar al 12305 de Fifth Helena Drive. Y lo primero que notó no hizo más que aumentar su recelo. Había algunas incongruencias entre los testimonios de los dos médicos y del ama de llaves; todos estaban nerviosos y se habían demorado demasiado en avisar a la policía, más que a la policía, al jefe de la policía. A Clemmons le pareció que la escena del crimen estaba alterada: las sábanas de la cama habían sido cambiadas y estaban limpias; el cuerpo había sido movido porque alguna de las livideces que presentaba no coincidían con la postura en la que yacía ahora, una postura algo extraña, poco natural. La señora Murray, a esa hora y en esas circunstancias, lavaba ropa, una actitud que sorprendió a Clemmons. Tampoco había en el dormitorio de Marilyn una jarra con agua, o un vaso que pudiera indicar que la actriz había tomado una dosis letal de barbitúricos, sí había frascos de medicamentos, todos vacíos, alrededor de la cama. Más tarde, con la llegada de otros policías, peritos y forenses, en el dormitorio apareció un oportuno vaso, también vacío.

Marilyn Monroe había muerto entre las ocho y media y las diez y media de la noche del 4 de agosto por una intoxicación aguda de barbitúricos. Los informes forenses de toxicología dijeron que su organismo contenía ocho miligramos, por cada cien mililitros, de hidrato de cloral, un compuesto sintético con propiedades sedantes, hipnóticas y anticonvulsivas que se usaba en la época, ya no se usa más en Estados Unidos, para el tratamiento a corto plazo del insomnio. La autopsia también detectó cuatro miligramos y medio por cada cien mililitros de pentobarbital, presente en el medicamento Nembutal, que Marilyn consumía a menudo. Los peritos descartaron una muerte accidental por sobredosis, dado que las drogas halladas en el cuerpo de Marilyn estaban varias veces por encima del límite letal.

Los forenses del condado de Los Ángeles, asistidos por el Equipo de Prevención del Suicidio de la ciudad, entrevistaron a los médicos de la actriz que revelaron que Monroe había sido “propensa a miedos y severas depresiones frecuentes”; que era proclive también a “cambios de humor abruptos e impredecibles” y que varias veces, en el pasado lejano e inmediato, había sobrellevado episodios de sobredosis intencionales de barbitúricos. Todo hizo que, a falta de otros indicios, el forense adjunto de Los Ángeles, Thomas Noguchi, calificara la causa de su muerte como “probable suicidio”.

Las sospechas nunca expresadas en sede judicial, pero reveladas a lo largo de los años, sostuvieron que Marilyn había muerto bastantes horas antes de que el ama de llaves Murray y los médicos Greenson y Engelberg avisaran a la policía, de hecho era lo que decía la autopsia. El suicidio, y todo indicaba que Marilyn se había suicidado, iba a desatar bullicio, estruendo y escándalo, todo conveniente a cualquier posible responsabilidad que pudieran endilgar a los médicos por recetar barbitúricos a su paciente.

Fue así. La muerte de Marilyn desató un tumulto en el que se mezclaron la pena, el dolor el asombro, la ira contra los grandes estudios de cine, el desprecio hacia una industria que parecía comerse el destino de sus figuras como si fuesen caramelos, la impiedad de una prensa a veces implacable, a menudo despiadada en su rigurosidad: todo el mundo era culpable del triste destino de Marilyn, una chica humilde que había llegado a la cima. El escritor y cineasta francés Jean Cocteau dijo que su muerte “debería servir como una terrible lección para todos aquellos cuya principal ocupación consiste en espiar y atormentar a las estrellas de cine”; el prestigioso actor británico sir Laurence Olivier, que había filmado junto a Marilyn, la juzgó como “una víctima total de la confusión y el sensacionalismo”; Joshua Logan, el director de una de sus primeras películas, “Bus Stop”, que según cuál país de América latina pudo llamarse “Nunca fui una santa”, dijo que Marilyn había sido “una de las personas menos apreciadas del mundo”. Tenía razón.

Razón tenían también los médicos: Marilyn había intentado el suicidio, o al menos había coqueteado con él, varias veces: la primera, a sus dieciséis años, cuando era una empleada de tienda y descubrió que estaba harta de una infancia sin familia, con un padre al que casi no conoció, con una madre que la abandonaba a menudo y que terminó esquizofrénica y en un hospital psiquiátrico; unos años iniciales que pasaron en un orfanato y en al menos en doce hogares temporales diferentes, donde abusaron de ella a los nueve años. Del suicidio la salvó el matrimonio. “Dejé de ser huérfana a los dieciséis años porque me casé”, dijo una vez para sintetizar cómo y de qué manera había terminado su infancia.

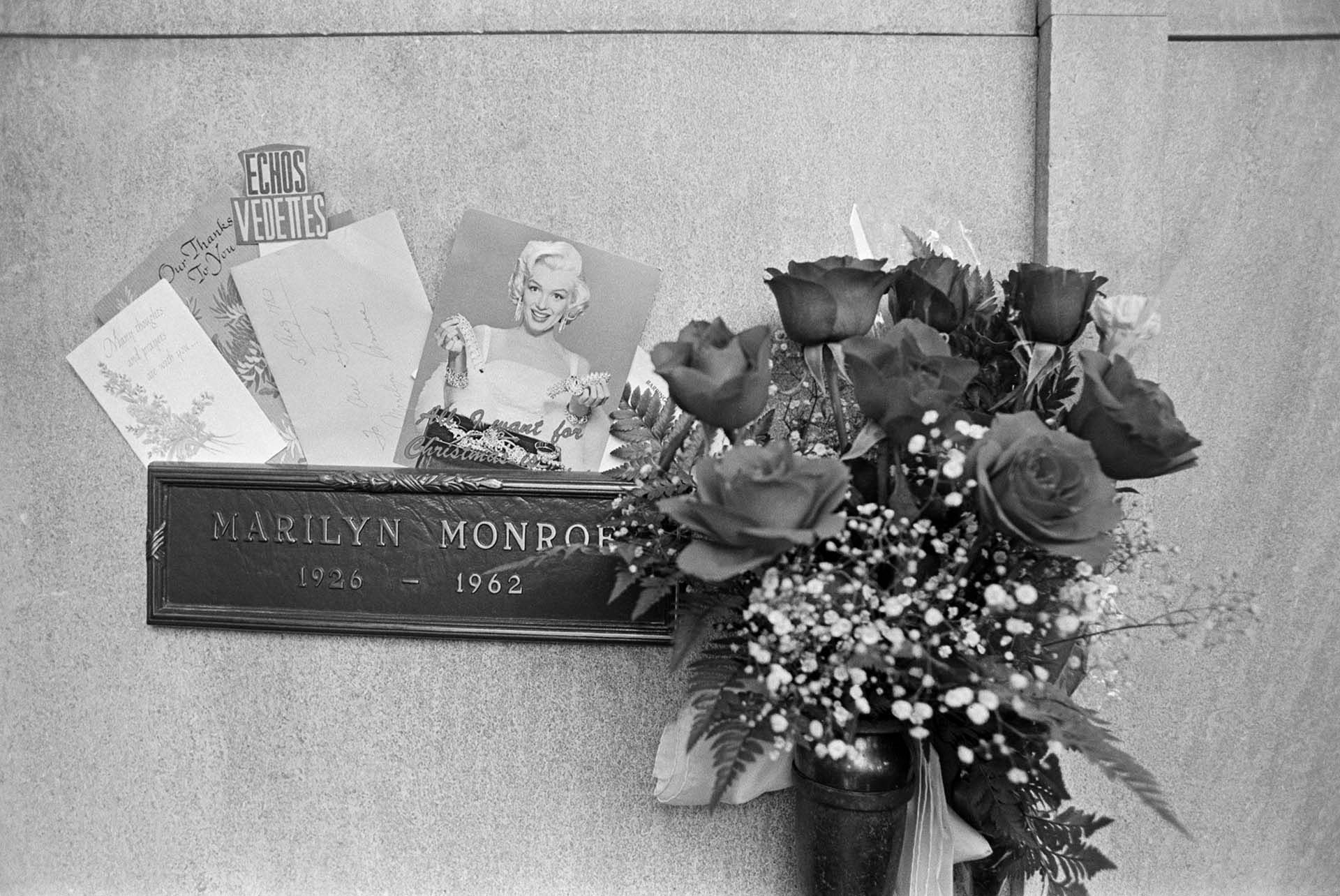

Había nacido el 1 de junio de 1926 como Norma Jean Mortenson, hija de Gladys Pearl Baker, Monroe de soltera. En 1924 Gladys trabajaba en la industria del cine, como cortadora de negativos y celuloide en Consolidated Film, una de las primeras empresas de una industria naciente que se avizoraba como poderosa. En 1924 se casó con Martin Mortenson, pero se separaron meses después y se divorciaron en 1928. Norma Jean recibió el apellido Mortenson, que no era en realidad su padre: su padre era Charles Stanley Gifford, un compañero de trabajo de Gladys con quien tuvo una aventura en 1925. Cuando Marilyn tenía doce años y no era todavía Marilyn, supo que tenía una hermana, Berniece, hija de su madre que se había casado a los quince años. Berniece era una de las pocas personas que el 8 de agosto de 1962, en el cementerio Westwood Village Memorial daba el íntimo adiós a Marilyn: el funeral había sido organizado por el gran amor de su vida, el beisbolista Joe DiMaggio, que sólo permitió el acceso de los íntimos a la ceremonia: él, Berniece y la gerente comercial de Marilyn, Inez Melson y muy pocos más.

Fue para huir de su infancia trágica, una vez reveló que a los nueve años el inquilino de una de las casas en las que vivía abusó de ella y le arrojó una moneda de cinco centavos para que dejara de llorar, que Marilyn, que todavía no era Marilyn, se casó con un vecino a los dieciséis años: el chico, Jim Dogherty, tenía veintiuno. Dieron el sí el 19 de junio de 1942. “Fue como retirarse a un zoológico –dijo años después, cuando la vida le había afilado mucho más la lengua– “Nuestro matrimonio fue una especie de amistad con privilegios sexuales. Más tarde descubrí que los matrimonios suelen ser eso, y que los maridos tienden a ser buenos amantes solo cuando engañan a sus esposas”.

En plena guerra, Jim se alistó en la marina y Norma Jean, que no era todavía Marilyn, empezó a trabajar en una fábrica de paracaídas. Tenía un cuerpo extraordinario y decidieron tomarle algunas fotos destinadas al departamento de propaganda bélica. Fue el germen de su carrera. En abril de 1944, con su marido en la guerra contra Japón en el Pacífico, Norma Jean empezó a trabajar en Radioplane Company, una fábrica de municiones. Allí conoció al fotógrafo David Conover, que también trabajaba para la Primera Unidad Cinematográficas de las Fuerzas Aéreas del Ejército. Dejó su trabajo con los paracaídas y empezó a modelar para Conover. Firmó un contrato con la agencia de modelos Blue Book que la empleó como modelo “pin up”, una chica de tapa, de calendario, más que una modelo de alta costura.

Fue un ejemplo de buena voluntad: alisó su cabello y lo tiñó de rubio y en menos de un año ya había aparecido en treinta y tres portadas de revistas. El cine le abrió la puerta, una hendija: no precisaba más. Paramount Pictures dijo no, pero Ben Lyon, productor de 20th Century Fox le concedió una prueba de pantalla. Su director ejecutivo, Darryl F. Zanuck, no estuvo muy conforme pero la contrató por seis meses para que no lo hiciera un estudio rival, RKO Pictures. Lyon y Marilyn eligieron el nombre de la futura actriz. Lyon eligió Marilyn porque le recordaba a una estrella de Hollywood, Marilyn Miller. Y Marilyn eligió Monroe, el apellido de soltera de su madre. Ahora sí, ya era Marilyn Monroe. En septiembre de 1946 se divorció de Dogherty, que no quería que su mujer fuese actriz.

En 1951 Marilyn ya era una estrella. Los soldados americanos que luchaban en la guerra de Corea le mandaban miles de cartas y el periódico militar “Barras y estrellas” la nombró “Miss Chessecacke de 1951″: era popular. Marilyn quería algo más: se inscribió en las clases nocturnas de arte y literatura del a Universidad de California. En 1952, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la premió como “la mejor personalidad joven de taquilla”. Su vida amorosa era de relaciones breves, alguna tormentosa: el director Nicholas Ray, Yul Brynner, un joven actor inglés radicado en Estados Unidos, Peter Lawford, que sería años después el que le presentara al presidente John Kennedy y, a inicios de 1952 se enamoró de otra estrella como ella, pero del béisbol: Joe DiMaggio.

Lo que empezó como romance terminó en casamiento y tempestad: duraron nueve meses en los que abundaron peleas, golpes por parte de Joe, acusaciones porque el matrimonio debió enfrentar un escándalo: Marilyn había posado desnuda en 1949 y las fotos salieron a la luz; donde no había escándalo, lo fabricaban: durante la filmación de “La comezón del séptimo año”, la película de la famosa escena en la que el viento cálido de las rejillas de subway de Manhattan levanta las faldas de Marilyn, DiMaggio la acusó de hacer un striptease en plena calle, una exageración de su parte. Fue una pasión dominada por el sexo y no por mucho más. La actriz Jane Rusell, que estaba casada con otro deportista del fútbol americano, Bob Waterfield, dijo, nunca se supo si con maldad, con ingenuidad o con pena: “Nunca, ni por un minuto llegué a panear que ella y Joe iban a durar. Estaban enamorados, pero no se entendían”. En 1953 una película, “Niagara”, dirigida por Henry Hathaway, la lanzó como símbolo sexual. Para muchos de sus críticos ese fue “el film más abiertamente sexual en su carrera”. En algunas escenas, la desnudez de Marilyn estaba cubierta apenas por una sábana o por una toalla; en la más comentada se la veía caminar de espaldas durante treinta segundos, mientras balanceaba sus caderas. El “New York Times” no iba a perderse la oportunidad de comentarla, mientras en el mundo entero estallaban acusaciones de inmoralidad contra el film. Dijo el New York Times con finísima maldad: “Las cataratas y la señorita Monroe son algo para ver. Y aunque Monroe puede no ser la actriz perfecta en este momento… puede ser seductora. Incluso cuando camina”.

El mismo mes del lanzamiento de “Niágara”, Marilyn fue a retirar su premio “Estrella en ascenso” otorgado por la revista Photoplay. Llegó a la fiesta con un vestido de lamé dorado, ajustado a su piel. Ajustado es poco. La que lo dijo todo fue su colega, Joan Crawford que estaba, por decir algo, un poco alejada de los encantos de Marilyn. Dijo que su comportamiento, se refería al vestido de lamé dorado, fue “impropio de una actriz y de una dama”.

A Marilyn, todo le importó nada. Intentó, con éxito, papeles dramáticos, o al menos alejados de las comedias, pero estudios y guiones la mantuvieron encasillada en el cliché de rubia tonta, infantil, poco consciente de las pasiones que despertaba, o en papeles cómicos centrados en su atractivo sexual. Era una mina de oro que quería dejar de serlo. Decidió pasar por el Actor’s Studio de Lee Strasberg, creador del legendarios “método”, y encontró refugio en la esposa del director, Paula, una mujer de extraordinaria calidez.

Para entonces también se había ganado ya la reputación de actriz difícil, estragada por el consumo de barbitúricos y de alcohol. Estaba sola, o se sentía sola y, como en la infancia, se sabía abandonada, o despreciada, o dejada de lado pese a a fama y el éxito. Hay gente dispuesta a todo por no regresar al paisaje de su infancia: Marilyn llegaba tarde a las filmaciones, o no iba a trabajar a los estudios; cuando lo hacía, no recordaba el guion, se perdía en sus líneas o en sus textos largos, parecía impedida de concentración, o exigía repetir varias veces una escena hasta estar de acuerdo con su lo que había hecho frente a la cámara. Estaba encerrada en una jaula dorada de perfeccionismo, baja autoestima y miedo escénico. El gran director Billy Wilder la padeció mucho. Pero la admiró. Y llegó a revelar: “Le costaba concentrarse, siempre había algo que le preocupaba. Dirigirla era como sacarse las muelas. Pero cuando terminabas de filmar, cuando habías sobrevivido a cuarenta o cincuenta tomas y habías aguantado sus retrasos, te encontrabas con algo único e inimitable”. Así era, un portento.

Volvió a enamorarse, esta vez de un escritor y dramaturgo prestigioso y desbordante de talento: Arthur Miller. Ambos habían vivido una aventura durante el breve matrimonio de Marilyn don DiMaggio. Fue la más duradera de sus relaciones: se casaron en 1956 y se divorciaron en 1961. El matrimonio terminó poco menos que en desastre. El escritor se había impuesto la tarea de reivindicar a Marilyn, tal como ella pretendía: una actriz seria, capaz, respetable. “En todos los artículos que hablaban de ella –escribió el autor de “La muerte de un viajante”– apenas se encontraba una frase que, en el mejor de los casos, no fuera de condescendencia. Y casi todos esos artículos parecían haber sido escritos por cretinos babosos, que solían convertirla poco menos que una ramera, subnormal por añadidura”. Marilyn quedó embarazada de Miller, pero era un embarazo ectópico y debió abortar: era el décimo tercero de su vida, entre los provocados y los involuntarios.

En esos años volvieron los somníferos, las infidelidades mutuas, ella con Yves Montand, él con la fotógrafa Inge Morath, que sería su siguiente esposa. La fotógrafa Morath lo era también de la película “Vidas rebeldes”, con guion de Miller y dirección de John Huston. En la película, Miller mezcló realidad y ficción y escribió, para que Clark Gable dijera a Marilyn, metida en el personaje de Rosalyn, una frase que el propio Miller había dicho en la vida real a Marilyn: “Eres la mujer más triste que he conocido”. Fue su última película, previa al divorcio con el escritor.

Después llegó el affaire con el presidente John Kennedy. Los presentó Peter Lawford, el mismo que años antes había tenido una historia con Marilyn en sus comienzos. Ahora, Lawford estaba casado con Patricia Kennedy, hermana del presidente, era también cuñado de Robert Kennedy, procurador general del gobierno de su hermano, e integraba el legendario “Rat Pack” (Pandilla de Ratas), que capitaneaba Frank Sinatra y que reunía a Sammy Davis Jr, Dean Martin y Joey Bishop, gente afinada si las hubo, y a quienes después se unieron de modo ocasional, Shirley McLaine, Lauren Bacall, Angie Dickinson, Don Rickles, Judy Garland y la propia Marilyn.

Cuánto duró la relación entre Kennedy y Monroe, cuál fue su intensidad y hasta dónde llegaron ambos, es materia de atractivas teorías conspirativas que no ofrecen demasiadas pruebas firmes. Susan Strasberg, amiga personal de la actriz, dijo alguna vez: “Marilyn no hubiese deseado una relación continuada con Kennedy, ni en su peor pesadilla. Le había parecido bien pasar una noche con un presidente carismático y le atraían el secreto y la excitación, pero no era en absoluto el hombre para ella y a todos nos lo dejó muy claro”.

Seymour Hersh, autor de “The Dark Side of Camelot – El lado oscuro de Camelot, como se conoció al gobierno de Kennedy) desmiente a Strasberg y afirma en cambio que Marilyn estaba enamorada de Kennedy. Se basa también en las cintas de la actriz, hasta hace un tiempo inéditas, grabadas por su psicoanalista, Ralph Greenson, el mismo que la halló muerta en su casa, que fueron la base de un documental de Netflix: “El misterio de Marilyn Monroe – Las cintas inéditas”. Los críticos de Hersh, que los tiene, afirman que no se ajustó demasiado a la verdad en su libro. Hersh es un prestigioso periodista de investigación, autor de una gran crónica sobre la masacre de civiles vietnamitas a manos de soldados americanos en la aldea de My Lai en 1968, y es ganador de un premio Pulitzer.

Por alguna razón Marilyn llamó varias veces al presidente a la Casa Blanca. Kennedy, que temía el carácter volátil de Marilyn, no la atendió; sí lo hizo la eterna y fiel secretaria del presidente, Evelyn Lincoln: una tumba que jamás reveló un solo dato, aun cuando el FBI de Edgard J. Hoover guardaba registro de esas llamadas. El amor entre Kennedy y Monroe, el supuesto enlace posterior con Robert Kennedy, la eventual relación sexual del hermano del presidente con la actriz, después o durante el romance con el presidente, la muerte de Monroe y la presencia de “Bobby” Kennedy en Los Ángeles aquella noche trágica, huyó de la ciudad con la ayuda del siembre bien dispuesto Lawford, alimentan un caudal informativo siempre rico e imposible de confirmar.

En el libro “The House of Kennedy”, de James Patterson, base de la película “Jackie”, protagonizada por Natalie Portman, su autor sostiene que Jacqueline Kennedy llegó a llamar a Monroe para decirle: “Marilyn, te casarás con John, eso es genial. Y te mudarás a la Casa Blanca y asumirás todas las responsabilidades de una primera dama. Yo me iré de aquí y tú te quedarás con todos los problemas”. Eso es lo que tienen de bueno las teorías conspirativas: todas nacen después de los hechos y son incomprobables.

No importa cómo estuvieran las relaciones entre el presidente y Marilyn, ella llegó a New York el 19 de mayo de 1962 para cantarle el feliz cumpleaños al Presidente, que los cumplía diez días después. La estrella de Hollywood llegó aquella noche en caída libre: tres matrimonios frustrados, adicta al Nembutal y con su halo de luz en peligro de deterioro inexorable en Hollywood. La Fox, que intentaba relanzar su carrera, la puso verde por la escapada a Manhattan cuando en realidad debía trabajar duro en su próxima película, “Something’s got to give”, dirigida por George Cukor y junto a Dean Martin, que quedaría inconclusa por la muerte de Marilyn.

Aquella noche del Madison Square Garden, el festejo adelantado del cumpleaños de Kennedy era una excusa parar reunir fondos para su campaña por la reelección en 1964, ella apareció en el gran escenario metida en un ceñidísimo vestido de gasa color piel, diseño del francés Jean Louis Berthault, por el que Monroe pagó doce mil dólares. La tenue tela llevaba cosidos dos mil quinientos cristales diminutos y era de verdad tan ajustado, que las tres o cuatro puntadas finales fueron dadas ya con Marilyn enfundada en él. Parecía desnuda cuando se quitó el blanco tapado de piel con el que salió a escena, después de la presentación del celestino Lawford. Quince mil personas ahogaron un grito de admiración.

Marilyn cantó entonces el “Happy Birthday, mister President” más sensual que se haya cantado nunca, la voz en un ronco susurro, la respiración apenas audible, a capela y a quién le importa. Erotismo puro, y algo más también. Después, Kennedy saltó a escena en cuanto le colocaron el atril con el sello presidencial. Se ocupó, en medio de su discurso, de agradecer a todas las figuras que habían tomado parte de la gala “y a la señorita Monroe, que dejó una película para venir al Este. Yo ya puedo retirarme de la política después de haber tenido un “Happy Birthday” cantado de manera tan dulce”.

Setenta y ocho días después, Marilyn estaba muerta. En 1954, con escalofriante lucidez, le había dicho al guionista y dramaturgo Ben Hecht, un tipo al que llamaban “El Shakespeare de Hollywood”: “Yo era el tipo de chica a la que encuentran muerta con un frasco de pastillas en la mano.” Deshecho por el dolor, Joe DiMaggio se encargó del funeral. Cuando le pasaron la lista de invitados a participar de la ceremonia, tachó uno por uno a la mayoría: “No, este no, este tampoco… Estos son los que la mataron”. Al final, quedaron tres o cuatro íntimos. Nunca se volvió a casar. Durante veinte años envió media docena de rosas frescas, tres veces por semana, a la tumba de Marilyn. Murió el 8 de marzo de 1999, a los 84 años. En 2020 se remató en cuatrocientos mil dólares una carta que atesoraba en su billetera el día que murió. Era de Marilyn y parecía poner remedio a una pelea conyugal. Decía: “Querido Joe, ¡sé que no tenía razón! Actué de esa forma y dije esas cosas porque estaba dolida, no porque de verdad lo sintiera. Y fue estúpido por mi parte estar dolida porque en realidad no había razón para ello. Por favor, acepta mi disculpa y por favor, no, no, no, no estés enfadado con tu nena, que te quiere mucho. Con mucho amor, tu esposa (de por vida), Mrs. J.P Di Maggio”.

Cuando Marilyn murió, su otro ex esposo, Arthur Miller, daba los últimos toques a una de sus obras maestras: “Después de la caída”, que se estrenaría en 1964. Es la historia de un intelectual judío atormentado por el recuerdo de su ex esposa, que se ha suicidado. Dijo de Marilyn: “Para sobrevivir debió ser más cínica. O vivir más lejos de la realidad. Por el contrario, fue una poetisa callejera que había recitado sus poemas a una multitud ávida de arrancarle la ropa. Hay personas tan vivas que no parecen extinguirse cuando mueren”.

Todo muy bonito. Pero era demasiado tarde.

Por Alberto Amato / INFOBAE

Por Alberto Amato / INFOBAE